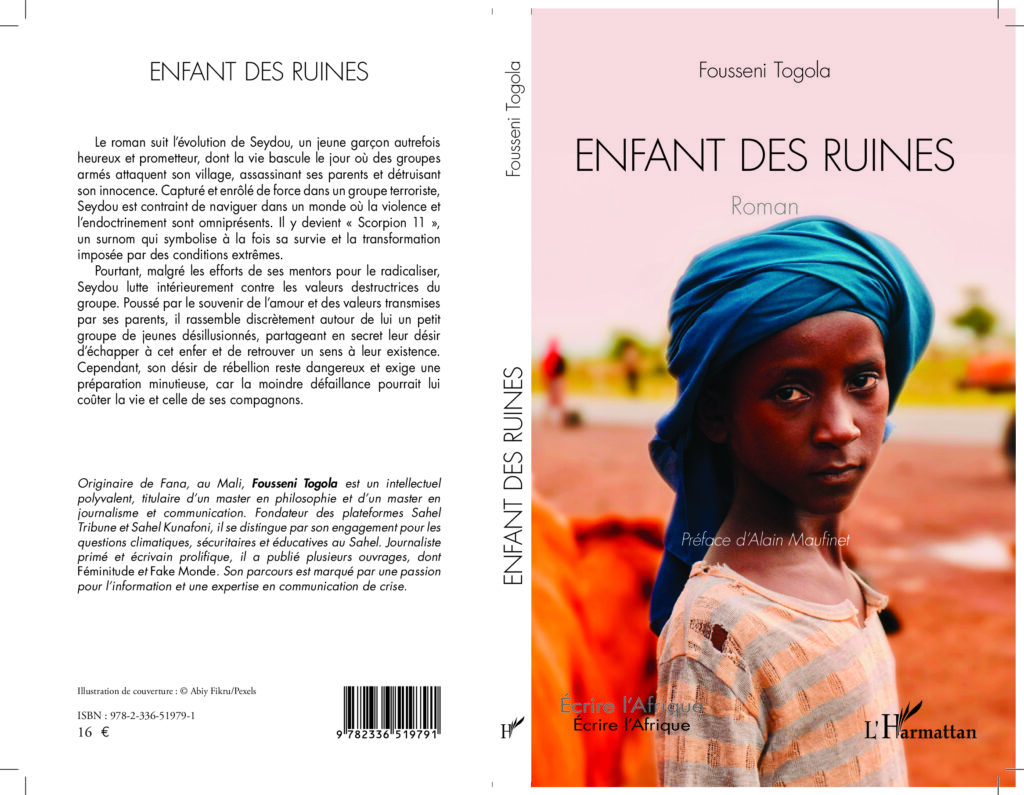

Dans son nouveau roman « L’Enfant des ruines », l’écrivain et philosophe Fousseni Togola explore la tragédie des enfants-soldats au Sahel. À travers une écriture sobre et engagée, il interroge la perte de l’innocence, la responsabilité collective et la possibilité d’une reconstruction face aux ruines physiques et morales laissées par la guerre.

Mousso Kunda : Présentez-vous s’il vous plaît ?

Fousseni Togola : Je suis Fousseni Togola, écrivain, philosophe de formation et journaliste-communicant de métier. Mon parcours est marqué par une volonté constante de comprendre les mutations sociales et politiques qui traversent nos sociétés africaines, et d’en rendre compte à travers l’écriture. « L’Enfant des ruines » est mon septième livre publié. Avant lui, j’ai exploré aussi bien l’essai que le roman et la nouvelle, avec des ouvrages comme « La société close et ses militants » (réflexion politique), « Fake Monde » (analyse critique du numérique), « Bintou, une fille singulière » (roman philosophique abordant diverses thématiques liées à la société et à la politique), « Féminitude : Musoya » (premier essai abordant les questions des droits des femmes), « L’Homme sirène » (une fiction sur les croyances sociales et l’éducation des enfants), « Les Chaînes invisibles » (Une nouvelle sur le mariage des enfants et ses conséquences). Je suis présentement sur le huitième (un roman).

Mousso Kunda : Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire « L’Enfant des ruines » ? S’agit-il d’un fait réel, d’une expérience vécue ou d’un appel de conscience ?

Fousseni Togola : ce roman est d’abord né d’un appel de conscience. J’ai longtemps observé, analysé la question des enfants dans les zones de conflit du Sahel : orphelins, déplacés, enrôlés de force ou séduits par des discours radicaux. Derrière les statistiques froides des rapports internationaux, il y a des visages, des destins brisés. L’écriture de ce livre, que j’ai commencé il y a plus de quatre ans, a été ma façon de donner voix à ces enfants réduits au silence, et d’alerter le lecteur sur cette tragédie contemporaine.

Si l’histoire de Seydou est une fiction, elle s’inspire de récits recueillis auprès de témoins directs et d’articles de presse. J’ai voulu que le roman conserve une dimension universelle tout en restant ancré dans la réalité d’une région où l’innocence est devenue une cible. L’inspiration n’est donc pas seulement littéraire, elle est aussi profondément humaine.

Mousso Kunda : Comment définiriez-vous votre style littéraire : êtes-vous un écrivain engagé, un philosophe romancier ou simplement un témoin de votre temps ?

Fousseni Togola : je me définirai comme un philosophe romancier, dans la mesure où dans tous mes écrits transparait cette gerbe de philosophie. Mais cette philosophie, elle est engagée. Engagée dans la défense de l’éducation des enfants, la défense de la cause des plus faibles. J’écris pour interroger les contradictions de mon époque, pour tendre un miroir à la société. Mon style cherche un équilibre entre la rigueur de la pensée critique et la force de l’émotion narrative.

« Si toute philosophie est fille de son temps », alors je dirai par la même occasion qu’être écrivain, c’est être témoin de son temps. Je me vois comme un passeur ; quelqu’un qui observe les ruines sociales, les traduit en mots, et propose au lecteur une matière à réflexion. Je ne prétends pas apporter des réponses définitives, mais je veux ouvrir des brèches dans les consciences.

Mousso Kunda : Pourquoi avoir choisi la forme romanesque pour traiter un sujet aussi dur que l’enrôlement des enfants dans les conflits armés ?

Fousseni Togola : Le roman est une forme souple, capable de tout accueillir : les faits, les émotions, les idées. Parler d’enfants-soldats dans un essai aurait sans doute permis une analyse rigoureuse, mais cela aurait manqué d’incarnation. Le roman, lui, permet de plonger le lecteur dans la peau d’un enfant, de ressentir son désarroi, ses peurs et ses contradictions. C’est une expérience sensorielle et affective que seul le récit romanesque rend possible. De plus, le roman est un langage universel. Là où un rapport officiel touche une élite spécialisée, la fiction traverse les barrières sociales et culturelles. Elle peut émouvoir, faire réfléchir et mobiliser tout à la fois. En choisissant le roman, j’ai voulu donner à ce sujet tragique une dimension accessible et durable. Surtout si le roman évoque des faits qui touchent directement le lecteur, le message passe vite, puisque le lecteur aura de la peine à se défaire du roman dont le message passe devant lui comme dans une pièce de théâtre sur écran.

Mousso Kunda : Le personnage de Seydou, alias Scorpion 11, est à la fois victime et acteur d’un système violent. Comment Fousseni Togola parvient-il à nuancer cette dualité sans tomber dans le manichéisme ?

Fousseni Togola : Seydou est un personnage complexe. Il est victime d’une violence qu’il n’a pas choisie, arraché à son enfance par des circonstances tragiques. Mais il est aussi acteur, car une fois plongé dans la machine guerrière, il prend des décisions, parfois terribles. Le défi de l’écriture était de rendre cette dualité crédible, sans tomber dans la caricature ni dans l’excuse facile. J’ai voulu montrer que même au cœur de la violence, il subsiste un espace de choix, aussi restreint soit-il. Seydou incarne cette frontière fragile entre innocence et responsabilité, entre condition imposée et liberté intérieure. C’est cette nuance qui évite au récit de sombrer dans le manichéisme et qui, je l’espère, interpelle le lecteur.

Mousso Kunda : La guerre et le terrorisme sont des réalités brûlantes au Sahel. Ce roman est-il une œuvre de fiction inspirée du réel, ou un réquisitoire engagé contre une société en faillite ?

Fousseni Togola : Le roman est avant tout une œuvre de fiction. Mais comme toute fiction, il dialogue avec le réel. L’écrit est avant tout le témoin de son temps. Les faits décrits dans « Enfant des ruines » trouvent leur origine dans des contextes connus : villages attaqués, enfants enrôlés, familles brisées. Il ne s’agit donc pas d’une pure invention, mais d’un récit nourri par le réel, transformé par la littérature.

Mousso Kunda : Le choix d’une narration sobre, presque froide par moments, sert-il à garder la distance critique du lecteur ou à souligner la brutalité des faits ?

Fousseni Togola : Oui, ce choix est volontaire. J’ai opté pour une narration épurée, parfois froide, afin de laisser les faits parler d’eux-mêmes. Dans un sujet aussi dur, le danger serait de tomber dans la surenchère dramatique. En adoptant une écriture sobre, j’ai voulu préserver une distance critique pour le lecteur. Cette sobriété a aussi une fonction esthétique. Elle met en valeur la brutalité des faits en les dépouillant de toute fioriture. Le contraste entre la simplicité du style et la violence des événements renforce l’impact émotionnel.

Mousso Kunda : Comment des « ruines » autant physiques que morales se manifestent-ils dans le texte, et que symbolisent-elles dans le parcours initiatique du jeune héros ?

Fousseni Togola : Les ruines sont d’abord concrètes : villages incendiés, écoles détruites, familles dispersées. Elles symbolisent la guerre qui défigure le Sahel et au-delà et transforment des paysages de vie en champs de désolation comme on peut le lire dans le passage suivant du roman : « Le jour où vos parents disparaissent, personne ne vous tend la main comme ils savaient le faire. ».

Le roman ancre cette réalité dans ses descriptions pour rappeler que la guerre n’est pas une abstraction. Mais les ruines sont aussi intérieures. Elles sont les cicatrices invisibles laissées dans l’esprit de Seydou et de toute une génération d’enfants. « Chaque jour, Seydou ressentait ce vide, cette absence de réponses, comme une injustice. […] Seul dans ce noir épais, Seydou grandissait prématurément. », peut-on lire dans ce livre. Ce sont les repères moraux effondrés, l’innocence perdue, la confiance trahie. Ces ruines morales sont peut-être plus profondes encore que les ruines matérielles.

Mousso Kunda : L’enfant-soldat est souvent exploité dans la littérature africaine contemporaine notamment chez Ahmadou Kouroumah. En quoi L’Enfant des ruines se distingue-t-il des œuvres précédentes sur ce thème ?

Fousseni Togola Kouroumah, avec « Allah n’est pas obligé », a magistralement ouvert la voie sur la question des enfants-soldats. Mon roman s’inscrit dans cette filiation, mais il cherche à apporter un autre angle ; celui de la quête philosophique et initiatique. Là où Kouroumah déployait un style ironique et décalé, j’ai choisi une narration sobre, presque clinique, pour inviter à la réflexion.

De plus, « Enfant des ruines » met l’accent sur la dimension symbolique des « ruines ». Des ruines qui ne sont pas seulement matérielles, mais existentielles. C’est ce mélange de philosophie, de politique et d’introspection qui distingue le roman de ses prédécesseurs.

Mousso Kunda : Peut-on parler d’un roman de la reconstruction autant que de la destruction ?

Fousseni Togola : C’est un roman des deux. La destruction est le décor inévitable : guerre, désolation, perte de l’enfance. Mais le récit ouvre aussi sur une possibilité de reconstruction personnelle et collective. À travers Seydou, le roman pose la question de savoir comment renaître après avoir tout perdu. Ce double mouvement est essentiel. Sans destruction, il n’y aurait pas de quête ; sans reconstruction, le récit serait désespéré. C’est dans cette tension que réside la force du roman.

Mousso Kunda : Le roman semble mêler philosophie, politique et émotion. Quelle place l’auteur accorde-t-il à la pensée critique dans l’acte littéraire ?

Fousseni Togola : La pensée critique est le moteur du roman. Mon intention n’est pas seulement d’émouvoir, mais aussi de provoquer une réflexion. Le roman ne délivre pas de morale toute faite. Il invite le lecteur à interroger ses propres convictions sur la guerre, l’enfance, la société.

La littérature, pour moi, est un outil de philosophie vivante. Elle met en scène des situations qui obligent à penser. C’est pourquoi j’accorde une grande place à la réflexion dans l’acte littéraire, sans sacrifier la dimension émotionnelle.

Mousso Kunda : Peut-on lire ce roman comme un appel à la responsabilisation collective (familles, écoles, gouvernements) face à la perte des repères chez les jeunes ?

Fousseni Togola : Oui, sans aucun doute. Le passage suivant est assez révélateur : « Malgré son apparente intégration au sein du groupe extrémiste, Seydou nourrissait une profonde aversion pour ce qu’il voyait. Il en était venu à une conclusion claire : l’ignorance et la haine étaient les moteurs de la violence, et la seule manière de contrer l’extrémisme était de promouvoir l’éducation, le dialogue et la compréhension. »

« Enfant des ruines » est donc une invitation à repenser notre responsabilité collective. Les familles, les écoles, les gouvernements ont tous un rôle à jouer pour prévenir l’enrôlement des enfants et restaurer des repères solides. Ce n’est pas un problème individuel, mais une faillite collective. Le roman ne pointe pas un seul coupable. Il interpelle la société dans son ensemble. C’est cette dimension collective qui, je l’espère, amènera le lecteur à sortir du récit avec une conscience accrue de son rôle de citoyen.

Mousso Kunda : Comment traitez-vous la question du pardon ou de la rédemption dans un contexte où l’enfance a été si profondément altérée ?

Fousseni Togola : Le pardon est un thème sous-jacent. Comment pardonner à un enfant qui a tué ? Comment un enfant peut-il se pardonner à lui-même ? La rédemption dans ce roman n’est pas totale ni miraculeuse. Elle est fragile, incertaine, mais possible. Seydou cherche à se reconstruire en affrontant ses propres fantômes. Le pardon est présenté non pas comme une grâce tombée du ciel, mais comme un processus difficile, lent, fait d’introspection et de résilience. « Scorpion 11 n’était plus simplement un soldat au service d’un but. Il était devenu un symbole de résilience, un exemple de courage pour ses camarades, et un protecteur pour les civils qu’il s’engageait à défendre. »

Mousso Kunda : Enfin, dans une Afrique souvent représentée comme en crise, « Enfant des ruines » offre-t-il une lueur d’espoir ? Où sommes-nous face à une impasse morale et politique ?

Fousseni Togola : Oui, malgré tout. « Enfant des ruines » n’est pas un roman de l’impasse, mais de la résilience. Il montre que même dans les pires contextes, il existe une possibilité de renaissance. Cet espoir réside dans l’éducation, la mémoire et la solidarité.

Cependant, il ne s’agit pas d’un optimisme naïf. L’espoir est fragile, menacé par les crises politiques et sociales. Mais c’est justement dans cette fragilité que réside sa force. L’avenir dépend de ce que nous décidons d’en faire. « Rien n’est jamais perdu. On peut toujours se redresser et écrire son propre destin, il faut en avoir courage et volonté. », peut-on lire dans la préface du livre.

Propos recueillis par Amidou YANOGUE et Fatoumata Z. COULIBALY

using WordPress and

using WordPress and

4 réponses

Je remercie toute l’équipe de Musso Kunda piur ce travail remarquable. Bon courage.

Le grand merci vous revient de nous avoir accorder l’ interview sur cette belle oeuvre. Vivement d’autres parution, Monsieur Togola.

Cette interview donne vraiment envie de lire l’œuvre en question. Bravo à vous et à l’interviewé également.

Merci bien chère Myra pour ce commentaire.

Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes plateformes de communication et Newsletter ainsi qu’avec vos connaissance.