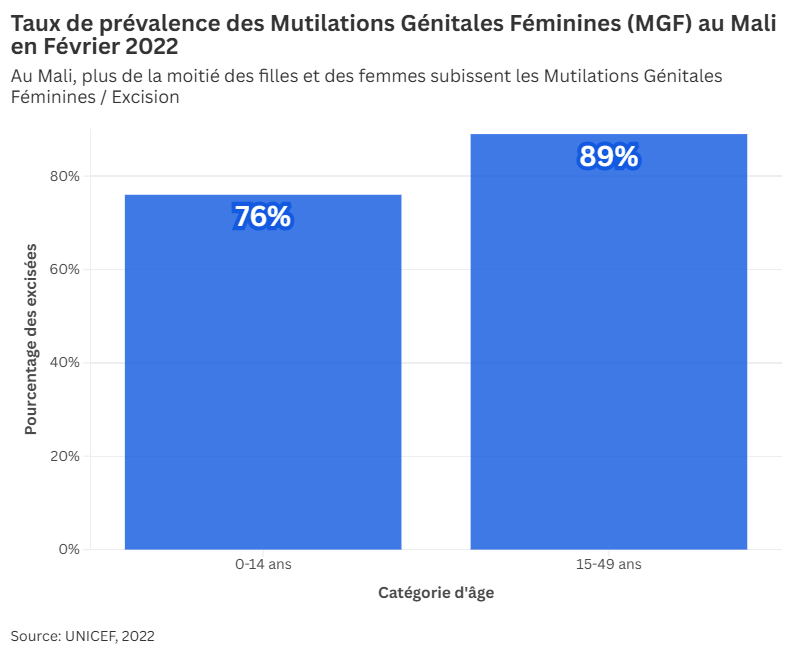

Au Mali, l’excision n’est pas qu’une tradition, c’est une réalité statistique qui pèse sur des millions de vies. Selon des données de l’UNICEF, 89% des filles et des femmes maliennes âgées de 15 à 49 ans ont subi des Mutilations Génitales Féminines (MGF). Et près de huit millions de vies marquées, le plus souvent avant l’âge de cinq ans. Derrière ces chiffres froids se cachent des douleurs physiques, mais surtout un traumatisme psychologique souvent passé sous silence.

Le poids de la tradition

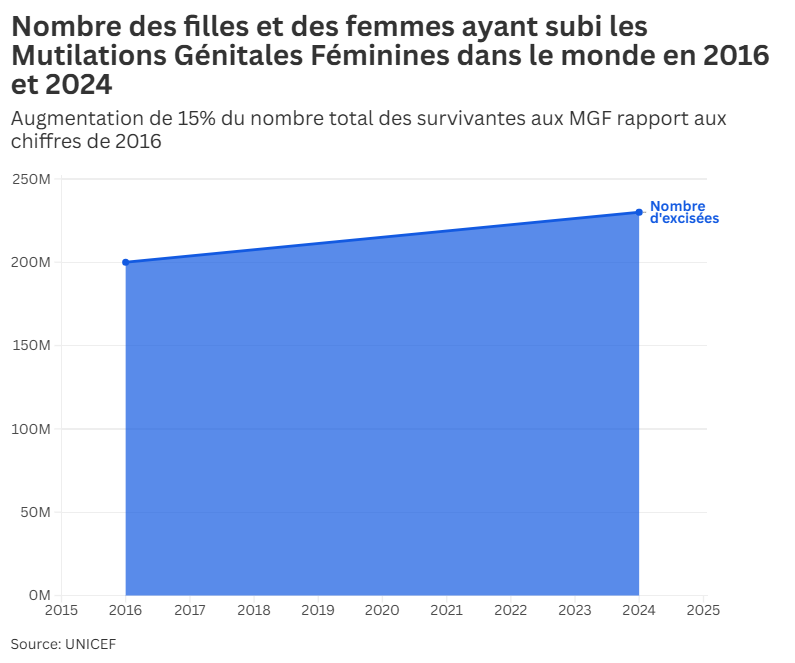

Plus de 200 millions de filles dans le monde sont touchées par les Mutilations Génitales Féminines (MGF) et le Mali ne fait pas l’exception. Au Mali, la majorité des MGF sont pratiquées avant l’âge de 5 ans, et presque toutes avant l’adolescence. Ce qui place le pays dans la zone rouge à cause de cette pratique accrue des mutilations génitales féminines (MGF) dont l’’excision.

L’excision, faut-il le rappeler est un rituel traditionnel censé préparer la jeune fille à son futur statut d’épouse et est pratiquée sur les adolescentes âgées d’environ 15 ans, juste avant leur mariage. Sans tenir compte de ses impacts négatifs sur la vie femme.

Selon les recherches scientifiques, elle porte atteinte à la santé physique et psychologique de la jeune fille et des femmes, pouvant lire dans ce un billet de blog publié, le 7 Octobre 2021 par la Benbere. Malgré tout, la pratique est largement pratiquée dans plusieurs contrées du Mali. Selon les statistiques, le taux de prévalence des Mutilations génitales féminines/Excision (MGF/E) demeure très élevé chez les filles de 0-14 ans (76%) et les femmes de 15-49 ans (89%). Par ailleurs, on note que 16% des filles sont mariées avant 15 ans et 49% des femmes de 15-49 ans, avant 18 ans.

Le silence et la douleur enfouie

Au Mali, près de neuf femmes sur dix ont subi l’excision. Si les débats portent souvent sur la douleur physique et les risques médicaux, une dimension demeure encore peu racontée : la cicatrice invisible, celle de l’esprit. Derrière les sourires retenus et les silences, des milliers de filles et de femmes vivent avec des traumatismes profonds.

Aïssata Ballo, une trentaine d’année, mère de 2 enfants se confie en larme pour la première fois mais interrompu par sa mère. « Quand j’ai voulu parler de mes cauchemars, ma mère m’a dit que c’était normal, qu’on devait supporter. Alors j’ai appris à me taire. Et jusque-là cette douleur infligée grandisse en moi comme une normalité… »

Comme Aïssata, des millions de femmes maliennes portent les stigmates invisibles de l’excision. Si les souffrances physiques sont largement documentées, l’impact psychologique reste, lui, trop souvent occulté.

Assise dans une petite salle d’attente d’un centre de santé communautaire de la région de ségou au Mali, Maïmouna Coulibaly, 28 ans, serre les mains sur ses genoux. Elle vient pour une consultation psychologique. Excisée à l’âge de six ans, elle explique d’une voix basse

« Je fais encore des cauchemars. Parfois, quand mon mari veut s’approcher, j’ai des flashs… Je revois la lame.»

Une autre survivante, Mira Diallo, restée sur sa soif de s’exprimer. « Je souffre depuis des années dans l’intimité avec mon mari chaque soir. Il assoiffe son désir de sexualité pendant que je passe la nuit à pleurnicher, à avoir peur de l’intimité et de lui. Car, je me rappelle toujours du jour où la vieille du village a coupé une partie de moi…C’était terrible !»

« L’excision traumatise la femme sur tous les plans, santé physique, mentale, psychologique et sur la vie quotidienne de la fille et de la femme avec ces nombreuses conséquences. La meilleure des choses aujourd’hui serait l’adoption d’une loi interdisant l’excision au Mali, ce qui faciliterait beaucoup notre travail et l’épanouissement de la femme », lance Koné Kadi Diallo, assistante juridique et animatrice à l’ONG Tagnè. Extrait tiré d’un billet de blog publié, le 7 Janvier 2022 sur la plateforme Mondoblog de RFI.

À l’échelle mondiale, l’UNICEF estime à 230 millions le nombre de femmes excisées en 2024, un chiffre en hausse par rapport à 200 millions en 2016.

Des recherches, y compris celles de l’OMS, soulignent que l’excision peut entraîner, des troubles de stress post-traumatique (PTSD), des états anxieux et dépressifs, des difficultés de concentration, des cauchemars et des flashbacks…

La résilience, une force antérieure

Malgré ce lourd fardeau, des femmes au Mali font preuve de résilience et de courage. Le déclic se produit souvent à l’âge adulte, en discutant avec d’autres femmes, en ayant accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive ou en faisant face à des complications de santé. Ce n’est pas un refus de leur identité, mais une volonté de ne pas reproduire le cycle de la souffrance.

Kadidia, une survivante d’excision a brisé le silence le jour où le gynécologue lui a annoncé qu’elle ne pourra plus avoir d’enfant dans son foyer. « À cause de l’excision, je n’arrive pas à consommer mon mariage jusqu’aujourd’hui où je vous fais cette confidence. Malgré tant de traitements gynécologiques et thérapeutiques, il en ressort que je ne pourrai pas donner naissance parce que je souffre d’endométriose, une « infection de l’utérus », peut lire dans ce billet de blog.

La proportion des femmes qui considèrent que l’excision devrait être abandonnée reste faible au Mali, mais elle existe. Selon l’UNICEF, moins d’une femme sur cinq est en faveur de l’élimination de la pratique. Cependant, ce chiffre est en évolution, notamment grâce aux efforts de sensibilisation menés par des ONG et des associations.

Le Mali a adopté en décembre 2024, un nouveau code pénal qui consacre un chapitre aux agressions sexuelles et à toutes les formes de VBG y compris les MGF. En plus de cela, grâce aux efforts des ONG, certaines régions du Mali commencent à abandonner la pratique.

Dans le journal télévisé du 29 Août 2025, 20 heures de la chaine nationale, ORTM, un reportage annonça l’abandon des pratiques de Mutilation Génitale Féminine de 6 villages de Nioro du Sahel dans la région de Kayes.

Autant des ONG locales et internationales (UNPFA Mali, UNICEF Mali, IAMANEH-Mali etc.) se battent pour mettre un terme à ce fléau qui nuit à la vie des nombreuses femmes, autant des jeunes femmes engagées incarnent la résilience collective au Mali. A l’image, nous avons Oumou Salif Touré, fondatrice de l’association FemiLead Mali, Aïssata A. Bocoum, de citoyenne’elle, Bintou Founé Samaké de WILDAF, Sadya Touré…

Elles luttent à travers leurs associations pour la justice sociale et l’égalité des genres, et font de leur vécu une force pour sensibiliser d’autres communautés.

La reconstruction, vers un avenir sans excision

Vue cette atteinte à la vie de l’être humain, la reconstruction ne se limite pas qu’à la chirurgie réparatrice des dommages causés. Elle est avant tout un cheminement psychologique.

Au Mali, bien que les initiatives de prise en charge psychosociale soient encore limitées, elles existent et offrent un espoir immense aux femmes survivantes sans exception.

Des associations, des plateformes de communication offrent un espace et des soutiens psychosocial à ces femmes. Des espaces où ces femmes prennent la parole, partagent leur vécus, leurs peurs mais, aussi leur espoir de se reconstruire après cet acte violent.

Aminata Traoré, une survivante qui cherche à se reconstruire après des années de mariage dans les peurs témoigne : « Ce partage de douleur est le premier pas vers notre guérison. Le fait d’être entendu est une étape de reconstruction. » Ajouta que seul la brise de silence peut vaincre le traumatisme que vivent ces femmes. Une manière de garantir aussi la liberté de toute les cicatrices physique, psychologique de leurs filles à l’avenir.

Le vécu psychologique des femmes excisées au Mali est un reflet de l’intersection entre la tradition, la santé et les droits humains.

Le silence est encore majoritaire, la résilience est une lueur d’espoir et la reconstruction un combat quotidien. C’est un chemin long et difficile, mais des femmes restent déterminer pour l’abandon et l’adoption d’une loi interdisant. En attendant cette loi interdisant cette pratique, quelles seraient le sort de ces filles et femmes qui subissent et en souffrent en silence ?

Rédigé par : Fatoumata Z. COULIBALY

Cette publication WanaData a été soutenue par Code for Africa et la Digital Democracy Initiative dans le cadre du projet Digitalise Youth , financé par le Partenariat Européen pour la Démocratie (EPD).

using WordPress and

using WordPress and

Pas encore de réponses